Autor: gibson

Não foi por falta de aviso: os gritos dos Yanomami que Bolsonaro ignorou

De quem é a culpa na tragédia dos Yanomami?

Raposa Serra do Sol: Cultura e História

Os alicerces de uma nação

Departamento de Patrimônio Histórico e Cultural da Fundação Elias Mansour

Tema de debates acadêmicos desde o século XIX, a coesão do território brasileiro depois da Independência foi, durante décadas, analisada em contraposição aos processos da América hispânica, que derivaram na formação de 18 países. Nessa ampla trajetória de pesquisas, a escravização de africanos, os sistemas administrativos coloniais, o processo de formação das respectivas identidades nacionais e a definição dos territórios serviram de base para evidenciar as diferenças entre os destinos das colônias. Tal enfoque começou a mudar em meados do século XX. A tônica dos estudos atuais tem sido matizar essas comparações, evidenciando as divergências que marcaram a constituição do Brasil e as tentativas de ruptura com o governo de dom Pedro I (1798-1834).

• O suplemento especial Outras faces da Independência

• Tudo que já publicamos sobre o bicentenário da Independência do Brasil

“No início do século XIX, a região que atualmente chamamos de Brasil era composta por várias partes mais ou menos conectadas e a administração colonial não controlava todas elas. Até pelo menos 1825, o território nacional não estava assegurado, por causa dos movimentos contrários à emancipação de Portugal”, argumenta a historiadora Andréa Slemian, da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp). Segundo ela, a historiografia tem se dedicado a demonstrar que a imagem da existência de um território coeso foi uma narrativa construída no período imperial, atravessou a República e chegou até os dias atuais. “Políticos, historiadores e literatos valorizaram a perspectiva da grandeza e união do território nacional e opunham essa característica à fragmentação da América espanhola”, comenta a historiadora Maria Ligia Coelho Prado, da Universidade de São Paulo (USP).

Arquivo NacionalMapa indica o atual território do Acre, então designado como “região litigiosa”Arquivo Nacional

Na mesma toada, o historiador Marcelo Cheche Galves, da Universidade Estadual do Maranhão (Uema), observa que, especialmente no século XIX, a narrativa histórica valorizava a unidade territorial do país. Como exemplo dessa tendência, ele aponta os textos do historiador, militar e diplomata brasileiro Francisco Adolfo de Varnhagen (1816-1878), enfatizando a visão do Brasil como “herdeiro de Portugal” e a Independência como resultante de uma “cisão no seio da família portuguesa”. O diplomata, historiador e bibliófilo Manuel de Oliveira Lima (1867-1928) chegou a utilizar a expressão “desquite amigável” ao se referir à Independência. “Essas ideias formaram a base de nossa historiografia, causando reflexos no desenvolvimento desse campo do conhecimento”, sustenta Galves.

Na década de 1970, por intermédio de estudos como os do historiador Carlos Guilherme Mota, da USP, essa perspectiva começou a mudar. Mota passou a analisar a Independência a partir de elementos como as apropriações do ideário iluminista em projetos emancipacionistas de colonos locais, afirmando que o Brasil, ainda na década de 1970, era dependente de metrópoles europeias. A reflexão aprofundou-se a partir das pesquisas dos historiadores Maria Odila da Silva Leite, nos anos 1970, e István Jancsó (1938-2010), também da USP, no início do século XXI. Ambos defenderam que é preciso pensar “as independências” do Brasil, no plural. “Em 1972, ano em que foram celebrados os 150 anos da emancipação, o governo militar [1964-1985] se apropriou da efeméride para afirmar que dom Pedro I tinha dado a Independência política para o Brasil, e os militares a econômica”, pontua Galves.

Wikimedia CommonsEstátuas equestres de líderes da independência da América hispânica: Simón Bolívar em Caracas, na Venezuela…Wikimedia Commons

O historiador do Maranhão é um dos pesquisadores que têm olhado para a pluralidade do processo de Independência. De acordo com ele, o projeto de autonomia desenhado por dom Pedro I atendia aos interesses de províncias como Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo, deixando em segundo plano as demandas das outras províncias. Por causa disso, guerras regionais estouraram, fazendo oposição ao projeto do então governo imperial, entre elas a Revolução Farroupilha (1835-1845), na província de São Pedro do Rio Grande do Sul; a Cabanagem (1835-1840), no Grão-Pará; e a Sabinada (1837-1838), na Bahia. “No Maranhão, a população se identificava mais com Portugal do que com a Corte do Rio de Janeiro”, detalha. “Apesar de o projeto da Corte ter sido vencedor, ele não foi o único.”

O geógrafo Manoel Fernandes de Sousa Neto, da USP, recorda que o Grão-Pará e o Maranhão existiram como um estado apartado do Brasil até o início da década de 1820, quando cada região assinou tratado para integrar o projeto desenhado pelo governo de dom Pedro I. Já o Acre, região que pertencia à Bolívia e ao Peru, vivenciou conflitos armados durante anos e foi anexado ao país somente em 1903, depois da assinatura do Tratado de Petrópolis. “Até princípios do século XX, o Brasil conquistou territórios, enquanto a América hispânica foi marcada por um processo de desagregação territorial dos antigos domínios espanhóis”, compara Galves.

Partindo de reflexões desenvolvidas pelo geógrafo e cientista social Antonio Carlos Robert de Moraes (1954-2015), Sousa Neto sustenta que, desde a Independência, o país tem investido na formação das chamadas “poupanças territoriais”. “Os governantes lutaram para incorporar regiões ao Norte como forma de dispor de fundos territoriais que pudessem ser economicamente explorados, conforme a nação se formava e demandava recursos naturais para se modernizar”, argumenta, defendendo que a lógica está na base dos desafios atuais envolvendo a devastação da floresta amazônica para atividades de garimpo ilegal e plantio de soja.

Wikimedia Commons…e José de San Martín em Buenos Aires, na ArgentinaWikimedia Commons

Considerando as pluralidades de interesses e os conflitos entre províncias durante o processo de Independência, outra pergunta central tem mobilizado a investigação científica sobre o tema: afinal, por que o Brasil não se fragmentou? Não há consenso nas respostas, resultantes da análise de diferentes objetos de estudos, sendo um deles a escravidão.

Com contextos históricos e motivações específicas, algumas rebeliões registradas em território nacional durante o processo de Independência abrangiam demandas comuns, entre elas a busca por autonomia por parte das províncias para o pagamento de impostos, a insatisfação com problemas econômicos e com a presença de portugueses em cargos administrativos. Além disso, a maioria delas não trazia programas antiescravistas e, portanto, não incorporou os escravizados, inviabilizando qualquer possibilidade de radicalização. “Com isso, depois da derrota dos movimentos insurgentes, elites dirigentes de províncias como São Pedro do Rio Grande do Sul e Bahia, por exemplo, repactuaram as relações com o governo imperial para que suas demandas fossem parcialmente atendidas sem afetar a ordem escravista, naquele momento central para as atividades econômicas do país”, propõe o historiador Rafael Marquese, da USP. Marquese construiu o argumento a partir de reflexões dos cientistas políticos e historiadores José Murilo de Carvalho, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), e Luiz Felipe de Alencastro, da Escola de Economia de São Paulo da Fundação Getulio Vargas (Eesp-FGV). Ele explica que, no século XVIII, a América portuguesa contava com 18 capitanias, com seus mercados integrados a partir de atividades de mineração. “A escravidão existia em todas as regiões com domínio branco e colonial e estruturava as relações da sociedade. Mesmo sendo um mundo cravejado de tensões, o regime escravocrata criou a solda para formar o Estado brasileiro, porque uniformizava a paisagem social e unia as elites em torno do mesmo interesse, que era a manutenção da escravidão”, sustenta.

Wikimedia CommonsRetrato do general mexicano Agustín de Iturbide, que combateu levantes pela independência e, mais tarde, mobilizou um acordo para que o México se tornasse independenteWikimedia Commons

Já na América hispânica havia várias situações diferentes, esclarece Prado. Eram menos numerosos os africanos escravizados que viviam no México, Argentina e Uruguai, enquanto na Colômbia, Venezuela, Haiti e Cuba a população de subjugados era maior. “No caso excepcional das colônias francesas de Saint Domingue, futuro Haiti, depois da abolição da escravidão pela Revolução Francesa [1789- 1799], os escravizados foram os líderes e agentes da conquista da Independência, expulsando, inclusive, os brancos de seu território”, detalha a historiadora. “Cuba, por sua vez, permaneceu como colônia espanhola por mais tempo, tornando-se independente apenas em 1898, porque as elites temiam uma rebelião como a ocorrida no Haiti, unindo esforços com o poder colonial para garantir a manutenção da ordem escravocrata”, afirma.

Em que pese a busca por nuançar o antagonismo em análises sobre os processos de autonomia de nações latino-americanas e do Brasil, depois da invasão das tropas do imperador francês Napoleão Bonaparte (1769-1821) na península Ibérica, em 1807, os reinados da Espanha e de Portugal tomaram caminhos diferentes. O rei dom João VI (1767-1826) decidiu deixar Portugal e se instalar no Brasil; Fernando VII (1784-1833), rei da Espanha, foi feito prisioneiro na França e viu o irmão do imperador francês, José I (1768-1844), ser colocado no trono. “Com a prisão do rei espanhol, houve resistência interna contra o monarca francês. Na América espanhola, iniciou-se uma forte agitação política que questionava a lealdade ao novo governo metropolitano”, informa Prado.

Library of the CongressRebeldes haitianos enforcam proprietário de terra durante a Revolução Haitiana (1791-1804)Library of the Congress

No caso brasileiro, a historiadora considera que a transferência da Corte para o Rio de Janeiro colaborou com a manutenção da ideia de coesão territorial. “Essa tônica foi reforçada quando, mais tarde, o próprio filho de dom João liderou o processo de Independência”, reforça. Em pesquisa realizada em atas das câmaras municipais e em jornais de diferentes províncias como parte de estudo financiado pela FAPESP, o historiador Jean Marcel Carvalho França, da Universidade Estadual Paulista (Unesp), campus de Franca, constatou que dom Pedro I era reconhecido como líder, recebendo apoio popular inclusive em pequenas comunidades interioranas. Um dos resultados do estudo, concluído em 2021, foi a criação de um banco de dados aberto a pesquisadores. “Apesar dos movimentos rebeldes, de maneira geral havia um clima de euforia com a figura do príncipe, que colaborou com o processo de consolidação do território nacional”, considera França, ao mencionar, por exemplo, textos publicados no jornal O Espelho, que circulou no Rio de Janeiro entre 1821 e 1823.

Conforme Prado, da USP, outro aspecto que define o destino da América hispânica diz respeito ao fato de a Espanha contar, durante a colonização, com um sistema administrativo diferente do modelo português. A região estava organizada em quatro vice-reinados: o do Peru, cuja sede era em Lima; Nova Espanha, na Cidade do México; Nova Granada, em Bogotá; e Rio da Prata, em Buenos Aires. Além disso, existiam quatro capitanias gerais: da Venezuela, Chile, Cuba e Guatemala. “Esses elementos da divisão administrativa reportavam a um poder maior, a Coroa espanhola”, afirma.

Por sua vez, a historiadora Gabriela Pellegrino Soares, da USP, esclarece que inicialmente os vice-reinos eram leais ao rei da Espanha, que estava preso, mas aos poucos essa postura cedeu lugar a projetos de autonomia e ruptura com o poder colonial. “Assim, as regiões começaram a organizar Exércitos revolucionários para romper com a Espanha. Em 1814, Napoleão sofria derrotas e o rei Fernando VII foi restaurado como monarca do Império. Então, a Espanha enviou um grande Exército para conter os movimentos dissidentes em curso”, detalha a historiadora. Como os grupos rebeldes eram numerosos e o Exército do país dispunha de um contingente limitado de soldados, a Espanha mobilizou primeiro suas tropas para combater os movimentos de insurreição no vice-reino de Nova Granada, onde o grupo insurgente era comandado pelo general e líder revolucionário Simon Bolívar (1783-1830). “A América hispânica foi marcada por conflitos armados que varreram o continente entre 1810 e 1825”, reforça Prado.

New York Public LibraryRetrato de François-Dominique Toussaint L’Ouverture (1743-1803), líder da Revolução HaitianaNew York Public Library

A historiadora destaca que o último bastião da Coroa espanhola foi o vice-reino do Peru, que corresponde ao atual território de Peru e Bolívia, onde o vice-rei conseguiu resistir ao assédio dos revolucionários até a chegada do general José de San Martín (1778-1850) e sua tropa. San Martín participou do processo de independência da Argentina, consolidado em 1816, e atravessou os Andes com 5 mil soldados até alcançar a região. O Peru se tornou independente em 1821; a Bolívia, em 1825. “Enquanto Bolívar é reconhecido como herói da independência na Venezuela, Colômbia e Equador e Bolívia, San Martín desempenha o mesmo papel na Argentina e no Peru, tendo apoiado a libertação do Chile”, pontua.

As populações indígenas, segundo Soares, reagiram de formas distintas às campanhas por independência. Na região dos Andes, da Colômbia até o Chile, os indígenas eram camponeses cristianizados e mantinham relações estreitas com o poder colonial. “No começo do século XIX, os Mapuche que viviam na região que hoje é o centro-sul do Chile foram contrários aos projetos de emancipação, porque assinaram tratados de paz com a Espanha que poderiam ser ameaçados com a mudança de governo”, relata. Por outro lado, quando a Argentina se emancipou, o novo governo traduziu e anunciou a novidade em diferentes línguas indígenas. “Foi comunicado oficialmente a essas populações que havia um novo regime”, comenta, lembrando que integrantes de exércitos revolucionários conheciam os idiomas dos povos originários e utilizavam esses idiomas como forma de engajá-los nas lutas por emancipação.

No México, coube a um representante da Igreja Católica, o pároco Miguel Hidalgo y Costilla (1753-1811) liderar, a partir de 1810, o primeiro movimento revolucionário defendendo o fim das relações coloniais e conclamando os indígenas a se levantarem contra os espanhóis. “O padre carregava estandartes com imagens da virgem de Guadalupe, de feições indígenas”, detalha Soares. O movimento de insurreição sofreu uma repressão violenta e Hidalgo, mesmo com o apoio de um grande exército popular, não escapou do fuzilamento. “Os movimentos rebeldes prosseguiram no país até 1821, quando o general Agustín de Iturbide [1783-1824], que antes tinha combatido os levantes pela Independência, mobilizou um acordo entre as elites para que o México se tornasse independente da Coroa espanhola”, diz Prado.

Theubet de Beauchamp / Wikimedia CommonsIturbide recebe as chaves da Cidade do México, depois da independênciaTheubet de Beauchamp / Wikimedia Commons

Já no caso do Brasil, Sousa Neto, da USP, avalia que a garantia do Estado de que as elites podiam se apropriar de terras, ter latifúndios e contar com trabalho de escravizados viabilizou a coesão do país. “Hoje, formamos um estado territorial, mas será que formamos uma nação?”, indaga o geógrafo. Sousa Neto reforça que o Brasil não apenas foi inventado simbolicamente, mas também materialmente, por intermédio de processos militares, políticos e econômicos. “O Estado brasileiro, construído durante os oitocentos, valeu-se do mito geográfico da intocabilidade territorial para manter, em torno da figura do imperador, uma forte centralização política, expressa de modo exemplar nas ações militares que debelaram as revoltas regionais ocorridas durante o século XIX”, afirma o geógrafo. De acordo com sua interpretação, somos uma sociedade que tem a coesão do território como elemento central da identidade, narrativa que foi construída em oposição à América espanhola, vista como lugar de caudilhos, guerras civis, regressão econômica e anarquia, enquanto o Brasil seria o país da unidade, ordem e civilização. “A bandeira brasileira, inclusive, traz o azul como símbolo da nobreza, e o amarelo representando o ouro, enquanto o verde remete à família real de Bragança, em uma iconografia distinta da do conjunto de bandeiras de países hispânicos, que aludem a movimentos de libertação e processos revolucionários”, compara o geógrafo.

Prado recorda que, na Venezuela, por exemplo, a identidade nacional se formou em torno da figura de Bolívar. De acordo com ela, na Colômbia, apesar de a sociedade reconhecer o papel importante desempenhado por Bolívar em sua história, o jurista, militar e político Francisco José de Paula Santander (1792-1840) tornou-se figura de referência para futuros políticos liberais. “A denominação América Latina foi inventada no século XIX e, a partir do final do século, foi-se construindo uma identidade latino-americana, em oposição aos anglo-americanos dos Estados Unidos”, finaliza a pesquisadora.

Projeto

Escritos sobre os novos mundos: Uma história da construção de valores morais em língua portuguesa (nº 13/14786-6); Modalidade Projeto Temático; Pesquisador responsável Jean Marcel Carvalho França (Unesp); Investimento R$ 958.320,68.

Livros

Vários autores. Coleção memória atlântica. Grupo de pesquisa escritos sobre os novos mundos. São Paulo: FAPESP, Fundação Editora da Unesp e Academia Portuguesa da História.

NETO, M. F. S. Um geógrafo do poder no Império do Brasil. Rio de Janeiro: Consequência, 2018.

Capítulo de livro

PRADO, M. L. C. Identidades latinoamericanas (1870-1930). In: MORA, E. A. e CARBÓ, E. P. (orgs.). Historia general de América Latina: Los proyectos nacionales latinoamericanos: Sus instrumentos y articulación, 1870-1930. Ied. Paris: Ediciones Unesco / Editorial Trotta, 2009.

Artigos científicos

NETO, M. F. S. A ciência geográfica e a construção do Brasil. Terra Livre. n. 15. p. 9-20. 2000.

MARQUESE, R. The other side of the antislavery republics: The empire of Brazil and the making of the second slavery. 7th Annual International Conference Antislavery Republics: The Politics of Abolition in the Spanish Atlantic. Gilder Lehrman Center for the Study of Slavery, Resistance, and Abolition. Yale University. 2015.

Dossiê

As independências latino-americanas. Revista USP. v. 1, n. 130. 2021.

Este texto foi originalmente publicado por Pesquisa FAPESP de acordo com a licença Creative Commons CC-BY-NC-ND. Leia o original aqui.

Intérpretes do debate político

Câmara dos Deputados

escrita por indígenas

em 1822 com reivindicações ao

governo de dom Pedro I

Arquivo da Câmara dos Deputados

Em 1814, um grupo de indígenas de diferentes etnias que viviam na Vila Viçosa, no sertão do Ceará, viajou a pé até o Rio de Janeiro para solicitar a dom João VI (1767-1826), monarca do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, que extinguisse o trabalho compulsório indígena na província cearense. Em um sistema no qual as pessoas recebiam privilégios em troca dos serviços prestados à Coroa, na bagagem eles carregavam cartas-patente emitidas décadas antes para comprovar vínculo e fidelidade ao rei português. A partir de 1829, representantes de etnias como a dos Guarani, Kaiowá e Munduruku visitavam propriedades em São Paulo e na Amazônia para presentear os colonizadores. Sem serem notados, e com o objetivo de fomentar uma relação mais amistosa, deixavam mantas, mel e carnes de caça na porta de casas e em dependências de seringais.

O relato das ações das etnias acima é uma das descobertas resultantes de uma abordagem consolidada nos últimos 10 anos, quando pesquisadores passaram a utilizar novos enfoques para explorar arquivos que reúnem a documentação de aldeamentos e ofícios encaminhados por governos provinciais, com o objetivo de compreender como os indígenas viam o contexto da nova ordem política. Os estudos têm demonstrado que os povos originários não eram alheios ao debate político, interpretado a seu próprio modo e utilizado para reivindicar direitos, e ao atendimento de demandas de melhores condições de vida.

Até os anos 1980, a historiografia tradicional sobre a Independência prestou pouca atenção à questão indígena, avalia a historiadora Vania Maria Losada Moreira, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ). E, apesar de ela ser central à antropologia e etnografia, até os anos 1980 as análises dessas áreas do conhecimento consideravam cada povo em seu contexto cultural específico. O cenário começou a mudar a partir dos debates da Assembleia Nacional Constituinte, em 1987, com o envolvimento do movimento indígena e de intelectuais como a antropóloga Manuela Carneiro da Cunha, hoje professora aposentada da Universidade de São Paulo (USP) e emérita da Universidade de Chicago, nos Estados Unidos, propiciando o desenvolvimento do que hoje se conhece como “nova história indígena”. “Carneiro da Cunha analisou a documentação histórica e identificou duas tendências de longa duração na relação do Estado e dos colonos com os indígenas: força bruta e brandura. São tendências que operam entre a oposição e a complementaridade, sendo a brandura mais associada aos jesuítas e a força bruta aos militares”, relata o antropólogo Leandro Mahalem de Lima, do Centro de Microeconomia Aplicada da Escola de Economia de São Paulo da Fundação Getulio Vargas (Eesp-FGV).

• O suplemento especial Outras faces da Independência

• Tudo que já publicamos sobre o bicentenário da Independência do Brasil

Na década de 1980, para além de análises sobre cada povo em sua especificidade, os pesquisadores passaram a se preocupar em entender o papel dos indígenas em processos históricos relacionados com a colonização e a Independência. Estudiosa das grandes missões de catequização no Espírito Santo no século XVI, Moreira, da UFRRJ, explica que parte delas foi elevada à condição de vila no período em que Sebastião José de Carvalho e Melo (1699-1782), o marquês de Pombal, foi secretário de Estado de Portugal, entre 1756 e 1777. “Às vésperas da Independência, parte da população indígena vivia há séculos nesses povoados. Essas pessoas participavam de lutas sociais e eram disputadas pelas elites locais. Ainda temos uma história a ser escrita sobre elas”, diz Moreira.

“No Brasil, a associação entre a Independência e a participação indígena ainda é muito rara, quando não categoricamente negada”, observa o historiador André Machado, da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp). Em artigo no prelo para uma coletânea editada pelo Sesc (Serviço Social do Comércio), Machado menciona uma crítica que o historiador Alexandre José de Mello Moraes (1816-1882) escreveu na década de 1860, sobre a estátua equestre de dom Pedro I instalada na praça Tiradentes, no Rio de Janeiro. O monumento representa o monarca no ato da Independência, rodeado por jacarés e indígenas. No texto, elaborado no auge do indianismo – período em que a literatura nacional retratava os indígenas de forma idealizada –, Mello Moraes questiona: “Que parte tiveram esses índios e aqueles jacarés na Independência do Brasil?”. Machado retoma essa passagem em seu artigo para argumentar que a visão sobre a suposta pouca relevância da participação indígena no processo de ruptura com Portugal perdurou até recentemente, posicionamento compartilhado por Daniel Munduruku, escritor da mesma etnia que carrega no nome, autor de mais de 50 livros. “A participação das populações indígenas foi omitida da produção historiográfica e, mesmo no século XIX, o olhar romântico sobre elas colaborou com sua invisibilização”, pondera Munduruku.

Na mesma toada, a historiadora Camila Loureiro Dias, da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), cita o historiador John Manuel Monteiro (1956-2013), observando que estudos anteriores à década de 1980 que olharam para a história dos povos indígenas funcionaram como “crônicas de sua extinção”, ao sublinhar que eles seriam exterminados ou assimilados à população em geral. Por outro lado, a Constituição de 1988 passou a assegurar a esses povos o direito à terra e o de manter suas tradições e culturas. “Foi a primeira vez que o Estado brasileiro se reconheceu como multiétnico, aceitando o direito das populações originárias à diferença”, diz, lembrando que a mudança contribuiu para a ampliação do escopo de pesquisas historiográficas.

Apesar do avanço, Dias observa que os atuais estudos sobre a questão indígena precisam estreitar o diálogo com outras historiografias. “Em eventos históricos, cada pesquisador procura enxergar o protagonismo de seu próprio objeto de estudo. No caso da Independência, isso inclui os indígenas, os africanos e os afrodescendentes, além de diferentes governantes e colonizadores. No entanto, é preciso melhorar a articulação entre essas historiografias, aprofundando o entendimento sobre como esses grupos interagiam.”

A compreensão dos motivos que geraram a oposição de certos povos à Independência, mesmo considerando o contexto de violência e trabalho forçado a que historicamente foram submetidos, é uma das perguntas que conduzem pesquisas recentes, como a desenvolvida por Machado, da Unifesp. “Não teria sido mais provável todos os grupos se alinharem a movimentos independentistas, pela possibilidade de ruptura que eles ofereciam com o regime anterior?”, indaga o historiador. Outra perspectiva de suas análises inclui o entendimento de como o “cenário de convulsões” experimentado em processos de independência nas Américas impactou as perspectivas indígenas.

Biblioteca NacionalEstátua equestre de dom Pedro I, inaugurada em 1862, no Rio de Janeiro, é considerada a primeira escultura pública do BrasilBiblioteca Nacional

Algumas respostas a essas indagações foram obtidas durante pesquisa realizada com apoio da FAPESP e concluída em 2020. Ao observar a exploração do trabalho indígena durante os períodos colonial e imperial, Machado recorda das guerras justas, política instituída no século XVI que previa o extermínio de indígenas que se recusassem a ceder suas terras e trabalhar para os colonizadores. Em 1808, quando dom João VI chegou ao Brasil, estabeleceu guerras justas contra os indígenas Kaingang que viviam no Campo de Guarapuava, no Paraná, e os Botocudo, do vale do Rio Doce, em Minas Gerais.

O pesquisador da Unifesp recorda que nos territórios das Américas portuguesa e hispânica existiam leis que proibiam a escravização indígena, mas o dever do trabalho compulsório, com suas jornadas extenuantes e atrasos frequentes no pagamento, foi perene. Diferentemente da escravidão na qual se considerava que os sujeitos escravizados não detinham a posse de si mesmos e, portanto, trabalhavam sem remuneração, no trabalho compulsório os indivíduos recebiam remuneração pelas atividades que eram obrigados a desempenhar. “Isso não mudou com a Independência. Pelo contrário, os Estados nacionais nas Américas recriaram formas compulsórias de trabalho dos indígenas, inclusive onde os parlamentos tinham extinguido”, sustenta Machado, ao citar que metade dos ganhos do Estado boliviano no século XIX, por exemplo, envolvia a venda de mercadorias que eram produzidas a partir de mão de obra indígena. A historiadora Fernanda Sposito, da Universidade Federal do Paraná (UFPR), recorda que a mão de obra indígena era estratégica para abrir caminhos de navegação, defender fronteiras e possibilitar contatos com outros povos. O conhecimento que populações originárias tinham dos oceanos, acrescenta ela, em outro exemplo, foi o que propiciou a exploração de pérolas no Caribe no início da colonização da América. “As pérolas mais valiosas eram encontradas nas regiões mais profundas e os indígenas eram obrigados a mergulhar durante horas, mesmo exaustos. Muitos morriam afogados”, informa Sposito.

Para resistir ao trabalho compulsório nessas condições, no caso do Brasil, os indígenas costumavam habitar territórios mais isolados, no interior das matas. Perseguidos, quando localizados eram amarrados em troncos ou presos, até que o recrutador capturasse a quantidade de indivíduos necessária para a formação de um grupo de trabalhadores. Segundo Machado, no Pará, boa parte da economia dependia do trabalho indígena, fundamental para a extração de bens da floresta e para o transporte fluvial de produtos. Muitas dessas mercadorias, inclusive, eram destinadas ao mercado externo, conforme o pesquisador verificou em acervos como o Arquivo Nacional, em Washington, e a biblioteca John Carter Brown, ambos nos Estados Unidos. Ao analisar outros documentos do século XIX, Machado encontrou requerimentos redigidos em português por lideranças indígenas questionando as condições de trabalho a que estavam submetidas. Dirigiam-se à Coroa e faziam diferentes tipos de solicitação. Em um deles, elaborado em 1822, os indígenas reivindicavam a deposição do intendente do Arsenal da Marinha, um dos lugares onde o trabalho compulsório era mais pesado. “Nessa solicitação, as lideranças indígenas utilizaram o discurso liberal corrente nas Cortes de Lisboa para legitimar a demanda, afirmando que o intendente era um ‘déspota’ e tinha chegado ao cargo por meio de ‘vícios do Antigo Regime’”, diz Machado.

Cortes de Lisboa era a designação do parlamento que passou a governar o Império português a partir de janeiro de 1821, como desdobramento da Revolução Liberal do Porto, movimento militar conhecido como vintismo, desencadeado em 1820 para exigir o fim do absolutismo e o estabelecimento de uma monarquia constitucional em Portugal. Além disso, o grupo também reivindicava o retorno de dom João VI, que estava no Rio de Janeiro desde 1808. “No documento, a liberdade dos trabalhadores indígenas era diretamente relacionada à ideia de liberdade promovida pelo movimento liberal do Porto, segundo a qual a sociedade deveria acabar com o poder absolutista da monarquia”, relata Machado. Ao tomar conhecimento de que as Cortes de Lisboa proibiram o recrutamento de cidadãos do Império português para o trabalho compulsório, os indígenas se aproximaram da causa dos liberais, incorporando e ressignificando a interpretação desses direitos para argumentar que não podiam mais ser convocados para essas atividades.

De acordo com Machado, as ideias da Revolução Liberal do Porto começaram a circular no Pará a partir da criação do jornal O Paraense, em 1820, que também noticiou o veto das Cortes à prisão de cidadãos sem culpa formada. Uma correspondência de 1823, identificada pelo pesquisador, mostra que um juiz de Vila Nova Del Rey, no Pará, acolheu os argumentos dos indígenas, de que não podiam ser capturados e presos para atuar no trabalho forçado, uma vez que não tinham culpa demonstrada, alinhando seu discurso à causa dos vintistas. “Povos indígenas interpretaram as novidades políticas nos seus próprios termos e fizeram cálculos de quais ações resultariam em ganhos ou perdas para as suas comunidades. As motivações, na maior parte das vezes, iam além de um simples alinhamento com os que queriam manter os laços com Portugal ou aqueles que pretendiam a ruptura”, analisa Machado.

New York Public LibraryPintura de Jean-Baptiste Debret mostra indígenas da etnia Guarani servindo ao Exército Imperial BrasileiroNew York Public Library

Em pesquisa financiada pela FAPESP e premiada pela Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin da Universidade de São Paulo (BBM-USP), o historiador João Paulo Peixoto Costa, do Instituto Federal do Piauí (IFPI), campus de Uruçuí, investigou as políticas indígenas e indigenistas no Ceará, a partir da análise de documentos do Arquivo Público do estado e do Arquivo da Câmara dos Deputados. No estudo, ele encontrou textos em português produzidos por indígenas evidenciando que habitantes de vilas e povoados percebiam o rei como máxima entidade protetora contra proprietários desejosos de dominar suas terras e abusar de sua força de trabalho. “O constitucionalismo português era visto como uma mudança desvantajosa para certos grupos, porque representava o fortalecimento do poder político de elites provinciais, que eram seus grandes inimigos. Por isso, os indígenas do Ceará tenderam a apoiar o príncipe regente quando as Cortes de Lisboa impuseram o retorno de dom João VI a Portugal”, esclarece o pesquisador.

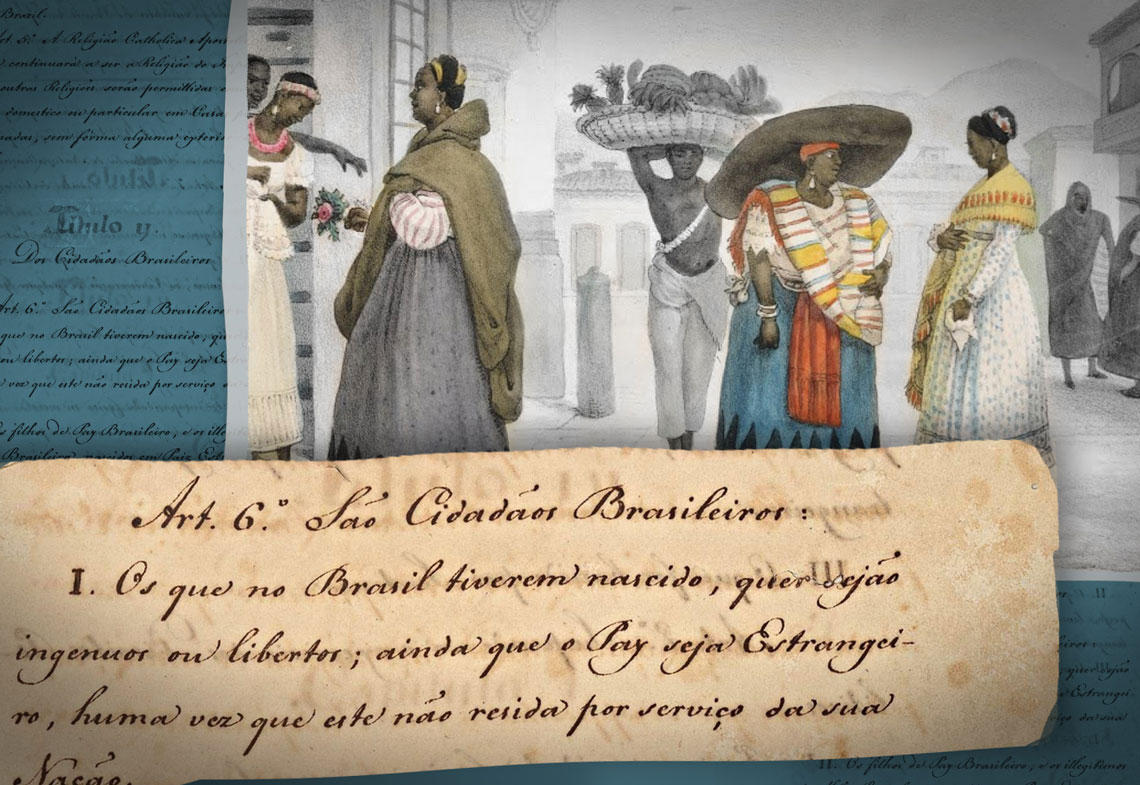

Costa lembra que a Constituição de 1824 não cita diretamente os indígenas, mas estabelece que todos os cidadãos nascidos no Brasil eram livres e iguais. A partir daí, os governos provinciais passaram a considerar desnecessárias leis para proteger os direitos indígenas, abolindo, por exemplo, o Diretório dos Índios, que determinava que as câmaras de vilas de indígenas deviam ser compostas, também, por representantes dos povos originários. Em pesquisa em andamento sobre a presença indígena em câmaras municipais de vilas do Ceará, Costa identificou que eles passaram a ser citados como ingênuos e incapazes depois da Lei das Câmaras de 1828, que impôs um limite censitário aos cargos de vereador. “Em menos de 10 anos depois da Independência, os indígenas perderam prerrogativas do período colonial”, comenta, mencionando que o Ceará aboliu o Diretório em 1831.

Mahalem de Lima, da Eesp-FGV, diz que o fato de a Constituição de 1824 sequer utilizar o termo “índio” deu margem a um vazio legislativo. É no marco desse vácuo legal, explica a historiadora Íris Kantor, da USP, que em 1935 foram instaladas assembleias provinciais, e a gestão dos aldeamentos indígenas e o controle da mão de obra passaram para a esfera de competência das elites. De acordo com ela, essas mesmas elites escravistas disputaram entre si os chamados fundos territoriais, expressão cunhada pelo geógrafo Antonio Carlos Robert Moraes (1954-2015) para designar áreas de terras não apropriadas ou colonizadas, que as elites latifundiárias reservavam para seus próprios interesses expansionistas e extrativistas, impedindo a demarcação oficial.

No Grão-Pará, barcos com canhões bombardeavam aldeias ribeirinhas para ocupar seus territórios, prender seus moradores e submetê-los a trabalhos forçados. Além disso, movimentos rebeldes queriam tornar a província independente do governo de dom Pedro I, que contratou o lorde inglês Thomas Cochrane (1775-1860) para liderar as esquadras para impor ordem e reprimir movimentos de oposição. “Em 1823, para obrigar o Grão-Pará a aderir à Independência, o cônego Batista Campos [1782-1834], líder da oposição na província e que era contra o trabalho compulsório, foi torturado em praça pública, enquanto 256 aliados foram asfixiados no porão de um navio, sob as ordens de um mercenário inglês, John Grenfell [1800-1869]”, relata Mahalem de Lima. Anos depois da Independência, essas tensões culminaram na eclosão da Cabanagem, revolta que aconteceu entre 1835 e 1840 e contou com intensa participação indígena. Com pesquisas sobre populações ribeirinhas, indígenas e não indígenas, na região de Santarém, no Pará, especialmente na confluência entre os rios Tapajós, Arapiuns e Amazonas, o antropólogo mapeou uma rede de parentesco que envolve mais de 2 mil pessoas e que permite recuar no tempo até a época da Cabanagem. “Mapeamentos de redes, auxiliados por ferramentas computacionais, abrem novas possibilidades de diálogo com fontes documentais escritas”, considera. Ele complementa que um dos achados desse trabalho é que, na tradição oral, o termo “cabano” é comumente associado aos brancos que, segundo os ribeirinhos, chegavam em barcos “acabano com tudo”.

Baseado em documentação histórica sobre os indígenas presentes na região do rio Madeira, que atravessa os estados de Rondônia e do Amazonas, Davi Avelino Leal, da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), constatou que no século XIX o avanço da fronteira extrativista da borracha na região ocupada pelos Munduruku e os Parintintin mobilizou diferentes respostas por parte de cada grupo étnico. Enquanto os Parintintin travaram guerras, os Munduruku, com um século de intercâmbio comercial com os portugueses, passaram a trabalhar nos seringais. “Fontes históricas de vilas e povoados armazenadas em arquivos públicos revelam que alguns povos indígenas deixavam presentes, como frutas e caça, nas comunidades dos seringais. Assim, o processo de pacificação das relações, muitas vezes, partia dos próprios indígenas, e não do Estado”, relata.

Já em pesquisa com manuscritos do século XIX, redigidos por autoridades de vilas de diferentes regiões do estado e dirigidos a governantes de províncias, e localizados no Arquivo Público do Estado de São Paulo, Sposito, da UFPR, identificou a existência de dois momentos nas relações entre os colonizadores e a população indígena. De acordo com ela, até a década de 1830, os brasileiros adotavam um discurso beligerante contra os indígenas, reagindo de forma violenta à sua presença nas bordas de seus territórios. Depois dessa década, documentos evidenciam que povos como os Kaiowá e os Guarani, por exemplo, buscaram estratégias para tentar mudar essa relação, adotando uma postura mais amistosa e deixando mantas e mel como presentes nessas propriedades. “Foram justamente as iniciativas indígenas no sertão paulista que pautaram esse segundo momento de relações menos conflituosas e pressionaram políticos de São Paulo a extinguir as guerras justas”, finaliza, recordando que as guerras justas foram revogadas em 1831, sob a justificativa de que um Estado civilizado não poderia promover o extermínio indígena.

Projetos

1. Entre a herança e a reinvenção: Os conflitos em torno da mão de obra indígena na província do Pará no contexto americano – 1832-35 (nº 18/20661-5); Modalidade Bolsa no exterior; Pesquisador responsável André Roberto de Arruda Machado (Unifesp); Investimento R$ 196.083,66.

2. Das políticas ameríndias às políticas coloniais: A construção da colonização da América entre os séculos XVI e XVII (nº 16/06245-3); Modalidade Bolsa de pós-doutorado; Pesquisador responsável Jaime Rodrigues (Unifesp); Bolsista Fernanda Sposito; Investimento R$ 572.024,75.

3. O capítulo “Dos índios”: Direitos, história e historiografia – 1988-2018 (nº 18/12386-4); Modalidade Auxílio à Pesquisa – Regular; Pesquisadora responsável Camila Loureiro Dias (Unicamp); Investimento R$ 45.856,76.

4. Sobre a rede noite e dia? Políticas indígenas e política indigenista no Ceará – 1798-1845 (nº 13/12700-7); Modalidade Bolsa de doutorado; Pesquisadora responsável Silvia Hunold Lara (Unicamp); Bolsista João Paulo Peixoto Costa; Investimento R$ 80.600,57.

Artigos científicos

MACHADO, A. R. A. Interpretações e alinhamentos dos povos indígenas na era das revoluções atlânticas. No prelo.

SPOSITO, F. Ameridian leaders in the construction of indigenous policies in Portugal and Spanish (16-18th centuries). Revista Etnográfica. No prelo.

Dossiê

AMORORO, M. et al. (orgs.). História dos índios no Brasil. History of Anthropology Review. dez. 2018.

Livros

SPOSITO, F. Os povos indígenas na Independência. PIMENTA, J. P. (org.). In: E deixou de ser colônia. Uma história da independência do Brasil. São Paulo: Almedina, 2022.

SPOSITO, F. Nem cidadãos, nem brasileiros. Indígenas na formação do Estado nacional brasileiro e conflitos na província de São Paulo (1822-1845). São Paulo: Alameda, 2012.

LIMA, L. M. Kinship networks, endogamous circuits and sociocultural identities among emergent ethnic groups and traditional riverine peasants in the Amazon river adjacencies (Brazil). In: POPOV, V. (ed.). Kinship Algebra – Алгебра родства. Выпуск. São Petesburgo: Institute of Oriental Manuscripts of the Russian Academy of Sciences.

Este texto foi originalmente publicado por Pesquisa FAPESP de acordo com a licença Creative Commons CC-BY-NC-ND. Leia o original aqui.

Muito além do brado retumbante

Ilustração: Júlia Cherem Rodrigues

Gerações de brasileiros se acostumaram com a ideia de que seu país nasceu “no grito”. Ou seja, que o gesto inaugural do Brasil independente foi um brado retumbante emitido pelo príncipe herdeiro do trono português, às margens plácidas de um riacho em São Paulo. Fixado na célebre tela de Pedro Américo (1843-1905), exposta no Museu Paulista durante mais de um século, o “grito do Ipiranga” foi o eixo em torno do qual giraram tanto a narrativa oficial sobre a Independência quanto a recepção majoritária do episódio pelo público em geral.

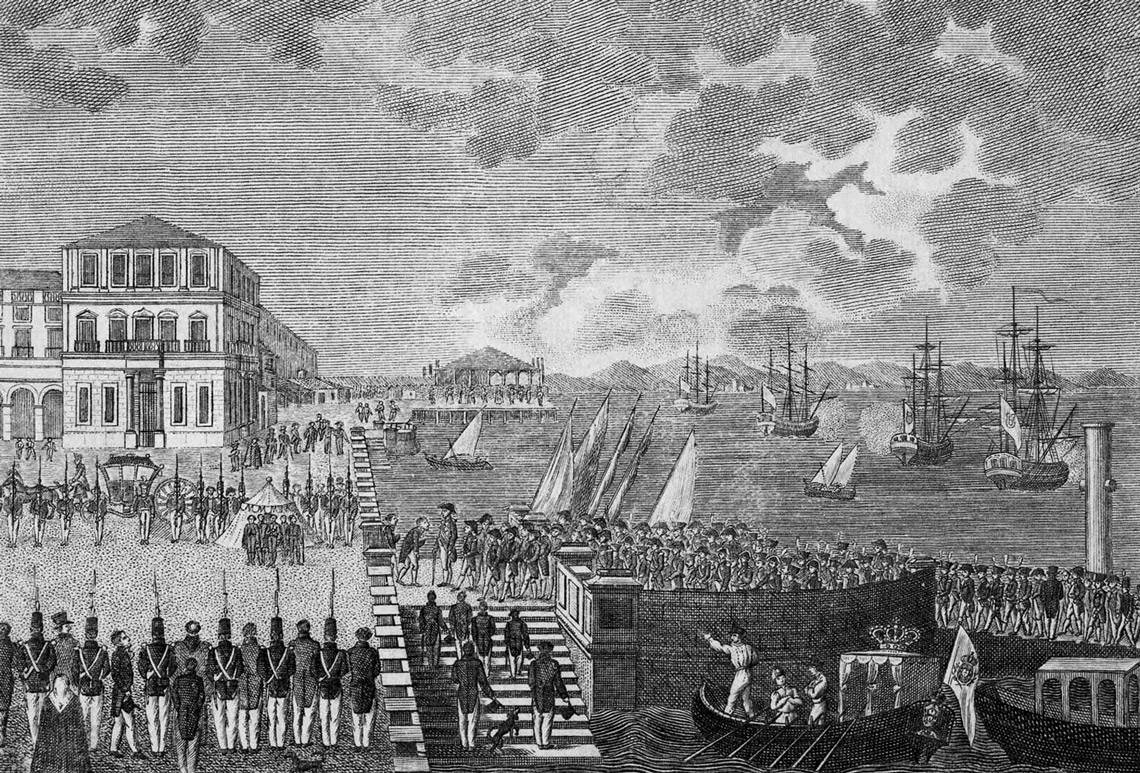

Parte importante da historiografia atual ressalta a complexidade de um processo que foi longo, descontínuo e progressivo. Esteve inserido em um período de grande agitação política, da Revolução Francesa de 1789 às demais chamadas revoluções atlânticas, que adicionaram uma série de ex-colônias das potências europeias à lista de nações soberanas. Episódios decisivos, como a transferência da Corte portuguesa para o Rio de Janeiro, em 1808, e a elevação da antiga colônia sul-americana à condição de reino, unido a Portugal e Algarves, em 1815, não são meros momentos que conduzem naturalmente à Independência. E mesmo depois do episódio às margens do Ipiranga, a Independência não era fato consumado. Até o fim do ano seguinte, haveria guerras em províncias como Bahia, Piauí, Maranhão, Pará e a Cisplatina (atual Uruguai).

“Há muito a historiografia trabalha a Independência com um período alargado, incluindo a invasão francesa em Portugal e a vinda da Corte para o Brasil. Alguns estudos recuam ainda mais. Considero relevante estudar o processo a partir de 1780, um momento em que a política colonial mudou no âmbito do Império português”, diz a historiadora Cecilia Helena de Salles Oliveira, do Museu Paulista da Universidade de São Paulo (MP-USP). “Além disso, 1822 não foi o desfecho do processo. Faltava definir a Constituição e persistiam conflitos como a Confederação do Equador e a guerra da Cisplatina. Tudo isso só se concluiu em 1831.”

Essa ampliação de perspectiva não ocorreu do dia para a noite. Em sucessivas ondas, ao longo do último século, a interpretação da Independência foi incorporando aspectos cada vez mais amplos, dos determinantes sociais e econômicos à participação de camadas populares, em paralelo às disputas e aos acordos entre as elites. Essa história foi abordada, entre outras obras, no livro coletivo A Independência brasileira: Novas dimensões (2006), organizado por Jurandir Malerba, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Os ensaios reunidos ali mostram como se passou das narrativas políticas do século XIX, representadas por nomes como o de Francisco Adolfo de Varnhagen (1816-1878), visconde de Porto Seguro e autor da primeira História geral do Brasil (1854-1857), à perspectiva ampliada de um processo múltiplo e inserido nos movimentos de sua época. O Dicionário da Independência, organizado por Oliveira e Pimenta, tem entre seus objetivos apresentar o estado da arte sobre o tema na atualidade.

A vertente mais tradicional dos estudos sobre a Independência é a da história política do processo, segundo o historiador João Paulo Pimenta, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (FFLCH) da USP. Trata-se de investigações sobre a criação das instituições, os projetos políticos que orientavam os principais agentes, a atuação da imprensa e da sociedade civil, a organização da economia no apagar das luzes da colonização. Livros clássicos sobre a Independência, como Independência: Revolução e contra-revolução (1975), de José Honório Rodrigues, A construção da ordem: A elite política imperial (1980), de José Murilo de Carvalho, e A Independência política do Brasil (1986), de Fernando Novais e Carlos Guilherme Mota, contêm predominantemente estudos sobre esses temas, que continuam a ser revisitados e renovados.

As bases e os impasses econômicos do processo se tornaram um vasto manancial de estudos e publicações nas últimas décadas, com trabalhos como o da historiadora Wilma Peres Costa, do Departamento de História da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), que investiga a formação do Estado fiscal no Brasil, ou seja, do sistema de finanças públicas baseado no recolhimento de impostos. Em Cidadãos e contribuintes: Estudos de história fiscal, 2020, que reúne seus principais artigos publicados desde a década de 1990, Costa expõe um paradoxo. O Brasil era liderado por grandes proprietários de terra que dominavam a maior parte da renda gerada no país. Assim, precisavam tributar a si próprios. Todavia, buscavam ao mesmo tempo evitar o peso dos tributos. O paradoxo marcou o Império ao menos até a década de 1860, segundo a pesquisadora (ver Pesquisa FAPESP n° 309).

A abordagem do processo brasileiro como parte de um conjunto de revoluções na Europa e nas Américas inspira os estudos que se dedicam a entender a relação do Brasil com os países vizinhos. Pimenta é autor de A Independência do Brasil e a experiência hispano-americana (1808–1822), que mostra como a circulação de ideias e as trocas entre países da América Latina influenciaram os eventos do Brasil. Para o historiador, as independências formam um conjunto coeso, porém marcado por particularidades, de acordo com a situação de cada país. Para o Brasil, o fato de ter sido um dos últimos a se emancipar no continente, após o período da presença da família real, fez com que os artífices da Independência pudessem aprender com as experiências dos vizinhos.

O papel da imprensa, em particular, é objeto de importantes estudos das últimas décadas. Da extinção, em 1796, da Real Mesa Censória (rebatizada como Real Comissão Geral sobre o Exame e Censura de Livros em 1787), que mantinha um garrote no pescoço de jornalistas e editores, e, em 1808, de eventos como a permissão de imprimir livros no Brasil. Em 1821, Portugal adotou sua primeira lei de imprensa, eliminando a censura prévia. A primeira Constituição, em 1824, também rejeitou a censura e previu uma lei de imprensa.

Ilustração: Júlia Cherem Rodrigues

Ilustração: Júlia Cherem RodriguesA circulação de jornais, livros e panfletos no tempo da Independência é trabalhada por Isabel Lustosa, da Fundação Casa de Rui Barbosa, no artigo “Imprensa, censura e propaganda no contexto da Independência do Brasil”, 2010. Lustosa, também autora de uma biografia do diplomata e jornalista Hipólito da Costa, fundador do primeiro Correio Braziliense em 1808 e considerado por alguns como patrono da imprensa brasileira, mostra como grande parte dos embates entre as principais lideranças da Independência, como José Bonifácio de Andrada e Silva (1763-1838), Joaquim Gonçalves Ledo (1781-1847) e José da Silva Lisboa, o visconde de Cairu (1756-1835), se deu nas páginas dos jornais, a partir de 1821 (ver Pesquisa FAPESP n° 313).

Já em Às armas, cidadãos: Panfletos manuscritos da Independência do Brasil (1820-1823), José Murilo de Carvalho, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Lúcia Bastos, da Universidade Federal Fluminense (UFF) e Marcello Basile, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), mostram como os “papelinhos”, panfletos políticos colados a paredes e postes das cidades do Brasil e de Portugal, influenciaram os espíritos agitados da política da época.

Outra vertente de estudos em expansão, segundo Pimenta e Oliveira, é a que busca responder à seguinte questão: como a mudança política foi vivida por grupos sociais como os indígenas, as mulheres ou a vasta população escravizada ou liberta? O sugestivo título de um artigo de Lúcia Bastos resume o sentido desses estudos: “Os esquecidos no processo de Independência: Uma história a se fazer”, 2020. Bastos mostra como a Independência tinha sentido diferente para cada grupo social. Segundo ela, o estudo de panfletos, cartas e outros documentos do dia a dia ajuda a enxergar as expectativas que negros, mulheres ou pobres tinham em relação à mudança política.

Um dos principais pesquisadores estrangeiros da transição do Brasil também se debruça sobre a experiência da população geral. Trata-se do historiador Hendrik Kraay, da Universidade de Calgary, Canadá. No livro Política racial, Estado e Forças Armadas na época da Independência: Bahia, 1790-1850, de 2011, Kraay mostra como a participação popular nas guerras pela Independência, que se estenderam no território baiano até 1823, foi motivada por um desejo de liberdade que não coincidia com a maneira como as elites entendiam esse conceito. Nas forças atuantes nas guerras de independência na Bahia, escravizados eram recrutados sem garantia de libertação. Ainda assim, ressalva o pesquisador, a data em que os portugueses foram definitivamente expulsos de Salvador, 2 de julho de 1823, passou a ser considerada uma versão local e popular do 7 de setembro.

Para a população submetida ao trabalho forçado, em particular, a separação de Portugal foi um divisor de águas, envolvendo esperanças de liberdade, como mostra Kraay, mas também uma profunda decepção. O período das revoluções atlânticas era o momento da primeira revolução industrial na Europa, o que implicou um rápido aumento da demanda por matérias-primas e, nos países produtores dessas mercadorias, levou à expansão e à racionalização, em vez do abandono, do trabalho escravo. Conhecido como “segunda escravidão”, conforme estudos de historiadores como Tâmis Parron, do Instituto de História da Universidade Federal Fluminense (UFF), e Rafael Marquese, da FFLCH-USP, o fenômeno foi particularmente forte no Brasil, em Cuba (ainda colônia espanhola) e no sul dos Estados Unidos (ver Pesquisa FAPESP n° 304).

Há um bom tempo, a historiografia da Independência tem expandido seu foco, deixando de se concentrar no que ocorria no Rio de Janeiro e seu entorno. Em 1823, por exemplo, enquanto na capital eram esboçados os artigos que deveriam compor a primeira Constituição do Brasil independente, nas províncias de norte a sul a separação de Portugal era vivida de maneira diferente. Essa dimensão regional e local do processo de divisão do Império português é assunto de diversos trabalhos recentes. Em vários estados do Norte e Nordeste, os combates entre forças políticas identificadas como “brasileiras” e “portuguesas” (tais nacionalidades ainda não tinham se separado por completo) se estenderam até 1823. A Bahia foi o principal palco das guerras de Independência, com episódios célebres como a Batalha de Pirajá, em 8 de novembro de 1822. Outros territórios também testemunharam confrontos decisivos, como a Batalha do Jenipapo, de 13 de março de 1823, disputada no Piauí.

Em livros como A Independência do Brasil na Bahia (1977), o historiador Luís Henrique Dias Tavares (1926-2020) relata o importante papel das batalhas disputadas naquela província para a consolidação do Brasil independente. O ponto de vista da população em geral é abordado, mais recentemente, por Sergio Guerra Filho, do Centro de Artes, Humanidades e Letras da Universidade Federal do Recôncavo Baiano (CAHL-UFRB), tanto em sua dissertação de mestrado, “O povo e a guerra: Participação das camadas populares nas lutas pela Independência do Brasil na Bahia” (2004), quanto na tese de doutorado, “O antilusitanismo na Bahia do Primeiro Reinado” (2015). O historiador da UFRB argumenta que a guerra na Bahia é o ponto de convergência entre dois temas historiográficos contemporâneos: a realidade do processo nas províncias e a atuação da população. Naquele estado, a mobilização de pessoas comuns foi decisiva para expulsar as tropas portuguesas.

Em 2014, Evaldo Cabral de Mello contou parte da história do que se passou em Pernambuco em A outra Independência: O federalismo pernambucano de 1817 a 1824. Esse estado foi um importante epicentro de confrontos com o novo polo de poder monárquico no Rio de Janeiro, tendo constituído uma república em 1817 e dado início à Confederação do Equador em 1824. O historiador Flávio José Gomes Cabral, da Universidade Católica de Pernambuco (Unicap), também investiga esse período de agitação social e política em artigos como “Instabilidades políticas em Pernambuco no tempo da Independência do Brasil (1817-1822)”.

Cabral sublinha que Pernambuco era uma das províncias mais ricas da Colônia e Recife um de seus principais portos. Os insurgentes, contrariados com os impostos que custeavam a Corte no Rio, aspiravam a um regime republicano inspirado nos Estados Unidos. Assim, as sucessivas lutas que conduziram miravam não apenas o jugo português, mas também a nova monarquia que se instalava mais ao sul.

Artigos científicos

BASTOS, L. Os esquecidos no processo de Independência: Uma história a se fazer. Almanack, v. 1, n. 25, 2020.

CABRAL, F. J. G. Instabilidades políticas em Pernambuco no tempo da Independência do Brasil (1817-1822). Anos 90, n. 27, 2020.

LUSTOSA, I. Imprensa, censura e propaganda no contexto da Independência do Brasil. Estudios: Revista de Investigaciones Literarias y Culturales. v. 18, n. 3, 2010.

OLIVEIRA, C. H. de S. Memória, historiografia e política: A Independência do Brasil, 200 anos depois. Revista Estudos Avançados, v. 36, n. 105, 2022

Livros

CARVALHO, J. M et al. (orgs.). Às armas, cidadãos! Panfletos manuscritos da Independência do Brasil (1820-1823). São Paulo, Belo Horizonte: Cia das Letras, Editora UFMG, 2012.

COSTA, W. P. Cidadãos & contribuintes. Estudos de história fiscal. São Paulo: Alameda, 2020.

KRAAY, H. Política racial, Estado e Forças Armadas na época da Independência: Bahia, 1790-1850. São Paulo: Hucitec, 2011.

MALERBA, J. (org.). A Independência brasileira: Novas dimensões. Rio de Janeiro: FGV, 2006.

MELLO, Evaldo Cabral de. A outra Independência: O federalismo pernambucano de 1817 a 1824. São Paulo: Editora 34, 2004.

PIMENTA, J. P. A Independência do Brasil e a experiência hispano-americana (1808-1822). São Paulo: Hucitec, 2015.

Este texto foi originalmente publicado por Pesquisa FAPESP de acordo com a licença Creative Commons CC-BY-NC-ND. Leia o original aqui.

Impostos no Brasil ajudam a compreender processo de Independência

Biblioteca Nacional

Quando o Brasil se tornou um país independente, teve de lidar com uma questão fundamental: de onde viria o dinheiro para custear o Estado? Para qualquer país, a pergunta está longe de ser banal. Decidir quem é tributado e de que forma, assim como escolher em que esses recursos são despendidos, constitui objeto de profundas disputas políticas. No caso de um país pouco povoado, escravista e recém-nascido, o problema é ainda mais espinhoso, uma vez que a base tributável costuma ser estreita e pode ser preciso incorrer em grandes despesas. Com a proximidade do bicentenário da Independência, em 7 de setembro, a questão da ordem fiscal no Brasil imperial é objeto de diversos lançamentos editoriais. Três desses livros partem do princípio de que é impossível entender a origem e a natureza de um Estado e de uma sociedade, com seus conflitos e relações de poder, sem olhar atentamente para os impostos e os gastos públicos.

Em As finanças do Estado brasileiro (1808-1898), o historiador Ângelo Alves Carrara, da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), mostra como as pressões de proprietários e traficantes de escravizados e a crise da Guerra da Cisplatina (1825-1828) resultaram no sistema fiscal instalado a partir da década de 1830. Baseada na tese apresentada para o concurso de professor titular em sua universidade, a obra utiliza fontes que vão desde os registros de câmaras municipais e relatórios provinciais até manuscritos guardados na Biblioteca Nacional e no acervo da Academia de Ciências de Lisboa.

Em Cidadãos e contribuintes: Estudos de história fiscal, a historiadora Wilma Peres Costa, da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), debruça-se sobre o “enigma do Império”, reunindo trabalhos empíricos e teóricos realizados desde a década de 1990. Trata-se, na verdade, de um conjunto de enigmas, dos quais o principal é como se instalou um Estado fiscal no Brasil, país com uma pequena população livre, se justamente a figura do contribuinte, alguém que detém renda e paga impostos, é central para a constituição do Estado liberal moderno. O livro recebeu o prêmio Sergio Buarque de Holanda, da Biblioteca Nacional, em 2021.

Já Thales Zamberlan Pereira, professor da Escola de Economia da Fundação Getulio Vargas em São Paulo (Eesp-FGV), em livro a ser lançado este ano pela Companhia das Letras, com o título Adeus, sr. Portugal — Uma história econômica da Independência (em coautoria com o jornalista Rafael Cariello), argumenta que a crise fiscal da Coroa portuguesa está no coração do processo que levou à Independência do Brasil em 1822, no cenário crítico dos gastos militares de Portugal com as guerras napoleônicas e da difusão das ideias liberais e iluministas desde o século anterior. Pereira usa ferramentas econométricas para interpretar dados coletados durante duas estadas de pesquisa em Londres, a partir de relatórios consulares ingleses sobre o Brasil e informações do mercado de câmbio do jovem país.

O Estado brasileiro obtinha a maior parte de suas receitas das tarifas alfandegárias

Crise do absolutismo

Nos anos que conduziram à Independência, segundo Pereira, “existia um desconforto crescente de súditos dos dois lados do Atlântico contra o absolutismo. O que as elites de Pernambuco, da Bahia, do Porto e de Lisboa desejavam era ter algum controle sobre as rendas geradas em suas regiões”. A crise na América portuguesa ocorreu em paralelo à Revolução Liberal portuguesa de 1820, que, a partir do levante de comerciantes da cidade do Porto, se espalhou para Lisboa e ameaçou a monarquia absolutista encabeçada por dom João VI (1767-1826). “As revoltas no Brasil não foram um simples reflexo da revolução do Porto. Uma causa importante da revolta foi a crise fiscal, que gerou inflação aqui, falta de pagamentos por lá e insatisfação generalizada”, explica.

A principal reivindicação dos revoltosos era a adoção de uma Constituição, ou seja, o fim do absolutismo – sistema no qual o monarca detém poder ilimitado. Antes de mais nada, aponta Pereira, isso significava limitar os poderes do rei, particularmente o de extrair recursos da população. “Os debates na América portuguesa não eram sobre ser independente de Portugal, mas sobre impor limites às arbitrariedades da monarquia. Regiões do Brasil, como Pernambuco, não queriam pagar impostos para custear a iluminação pública no Rio. Não queriam ver as exportações de algodão serem taxadas de forma crescente para pagar guerras no sul do país”, exemplifica o economista.

Em 1821, foram instaladas as cortes constituintes, em Lisboa, que tinham representantes do Brasil. O processo deu início a disputas de poder. “As diferentes partes do Império começaram a discutir de onde viriam os impostos, como seriam controlados, por quem e para onde iriam as despesas. Havia uma quantidade maior de deputados europeus, e logo os deputados da América consideraram insatisfatórios os custos e benefícios advindos da Carta que estava sendo votada em Lisboa”, diz Pereira.

Enquanto isso, desse lado do Atlântico, as elites nas províncias mais ricas, como Bahia e Pernambuco, deixaram de enviar as receitas de suas aduanas para a Corte, no Rio de Janeiro, e estabeleceram juntas de governo locais. A maioria portuguesa na Constituinte queria suprimir empregos públicos criados no Rio a partir de 1808, além de reduzir ao máximo o comércio direto entre o Brasil e outros países, recuperando receitas alfandegárias perdidas em 1808, com a abertura dos portos brasileiros às nações amigas.

Biblioteca Nacional Regresso de dom João VI a Portugal, em julho de 1821, na obra de Constantino de FontesBiblioteca Nacional

“Cada discussão de reordenamento administrativo ou comercial trazia consigo uma consequência fiscal, impactando a repartição dos poderes dentro do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves”, observa Pereira. Havia conflitos não apenas entre lusos e americanos, mas também entre as províncias brasileiras e o centro político da ex-colônia, no Rio. Nessas disputas, o evento decisivo para chegar à Independência em 1822 foi a proposta de dom Pedro I (1798-1834), príncipe regente instalado no Rio, de uma Constituinte exclusiva para as províncias do Brasil. Para os portugueses da América, romper com a metrópole europeia abriria a perspectiva de mais autonomia para recolher impostos e definir gastos.

Sacramentada a separação, constituiu-se no Brasil um paradoxo que pairaria sobre o sistema fiscal e tributário do país pelo menos até a Guerra do Paraguai (1864-1870). Por um lado, o governo da jovem nação precisava levantar fundos para gastos correntes, investimentos e pagamento de dívidas. Por outro, os grandes proprietários de terras e de trabalhadores escravizados controlavam a maior parte dos recursos e resistiam tanto quanto possível a ser tributados. O paradoxo está no fato de que as lideranças políticas no controle do Estado que pretendia recolher impostos eram oriundas dessas mesmas classes latifundiárias, de modo que, a rigor, tentavam tributar a si próprias e, ao mesmo tempo, esquivavam-se de seus respectivos esforços arrecadatórios.

Nos termos de Costa, a “pulsão extrativa” do Estado sofreu grandes empecilhos no Brasil, o principal deles sendo justamente a elite controladora do governo nascente, latifundiários que produziam para o mercado externo graças à exploração do trabalho escravizado e que se opuseram, ao longo de todo o século XIX, à taxação de suas bases de riqueza. Além disso, havia a dificuldade em instituir novas formas de arrecadação, para substituir o sistema de “contratantes”, em que famílias tinham o direito de recolher os impostos em nome da Coroa portuguesa. Esse sistema gerou grandes fortunas entre os colonos (como a família Silva Prado e a dos Andradas), mas também levou a conflitos quando contratantes tiveram seus interesses contrariados. Foi o caso da Inconfidência Mineira (1789-1792).

O principal elemento do impasse era a posse de escravizados, uma vez que o tráfico internacional havia sido proibido em 1831, por força de um acordo com a Inglaterra. A interdição não impediu, no entanto, que até 1850 ingressassem no país cerca de 800 mil pessoas na condição de cativas. Para tanto, observa Costa, foi necessário que a jovem nação desenvolvesse um sistema de informalidade e silêncio que comprometeu os avanços característicos da modernidade, como o cadastro das terras, o registro civil da população e um regime fiscal baseado em impostos sobre a produção e a circulação de bens.

Biblioteca Nacional Escravizados no largo da Alfândega, em meados de 1860, em obra de Luis SchlapprizBiblioteca Nacional

“Em boa medida, meus estudos tratam de coisas que não aconteceram. Eles traçam uma história daquilo que não foi, mas que por isso mesmo é significativo. Estamos falando de um Estado que passou dois terços de um século tentando fazer o censo, até finalmente conseguir, em 1872. Tentava implantar o registro civil, impor o sistema métrico, cadastrar terras. São projetos que constantemente bateram de frente com empecilhos que pareciam intransponíveis”, resume a historiadora.

O caso do imposto é emblemático porque a tributação das terras é “um elemento clássico do Estado liberal, fundamento da fiscalidade inglesa e, mais tarde, americana”, explica. Por meio dos impostos fundiários, as terras se tornavam mercadorias como todas as demais. Por isso, a burguesia em expansão podia hipotecar propriedades para ter acesso ao crédito, fomentando o crescimento econômico. Esse é um ponto central na emergência do capitalismo europeu. “Mas no Brasil os dois grandes fundamentos da ordem social, a grande propriedade e a escravidão, não são objeto de tributação. E não é porque ninguém tenha tido essa ideia. Ao contrário, houve várias tentativas, projetos, cadastros de terras que não se realizaram, leis que chegaram a ser votadas, mas não entraram em vigor”, aponta a pesquisadora.

Costa acrescenta que “há um aspecto perverso na nossa formação social”. Em muitas ocasiões, os interesses da classe dominante encontraram eco no restante da população, que também “acabou trabalhando contra a construção de uma ordem pública”, afirma a historiadora, dando como exemplo o registro civil. Enquanto o tráfico de pessoas escravizadas ocorreu no Brasil de forma ilegal de 1831 a 1850, os proprietários de terras, que empregavam os cativos, buscaram evitar a todo custo o registro desses indivíduos, para não evidenciar sua origem. Mesmo a população liberta (os forros) tampouco desejava ser registrada oficialmente.

“Essas pessoas tinham medo de perder sua situação, construída nessa ordem não estatal, extrajurídica. Como a declaração da condição de escravizado era feita pelos senhores, o temor era de ser declarado como cativo e, com isso, voltar à escravidão”, explica Costa. Em 1851, o governo promulgou o Regulamento do Registro dos Nascimentos e Óbitos do Império e uma lei que previa a realização de um censo demográfico. A iniciativa levou a um conflito armado, conhecido como Levante dos Marimbondos, no ano seguinte, em Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Norte e Alagoas. “A população se referia ao registro como ‘lei da escravidão’, pensando que os senhores a usariam para compensar o fim do tráfico com a revogação das liberdades.” Segundo relatos da imprensa da época, em várias cidades do Nordeste multidões se reuniam para arrancar, das portas das igrejas, as notificações oficiais sobre o registro civil e o censo – comparadas ao enxame de marimbondos, o burburinho dos grupos de revoltosos acabou por denominar a revolta.

Biblioteca Nacional Negros de carro, de Jean-Baptiste Debret (1835)Biblioteca Nacional

Sem poder taxar as posses fundiárias e com grande dificuldade para arrecadar impostos como a meia siza, os 5% que incidiam sobre a venda de escravizados, o Estado brasileiro obtinha a maior parte de suas receitas das tarifas alfandegárias. “Cerca de dois terços, nunca menos de 50%, da receita pública vinham dos tributos às importações. Essa solução era pesada, porque onerava o conjunto da sociedade: quem comprasse um chapéu ou um piano arcava com o custo do Estado”, resume Carrara, da UFJF. “Mas atendeu aos interesses dos proprietários, porque não incidia nenhum tributo sobre a sua renda.”

A opção teve um preço alto. “O Estado não conseguiu bancar suas despesas em vários momentos. Houve um grande e crescente endividamento público, que foi sendo acumulado até o momento em que o governo não conseguiu pagar mais”, explica o historiador. Gastos como a expansão da rede ferroviária e a infraestrutura portuária, que beneficiavam o complexo agroexportador, eram financiados por esse endividamento. Com as dívidas, vieram a emissão de moedas de cobre pouco valiosas e a inflação.

Segundo Carrara, do ponto de vista fiscal já havia uma estrutura federativa no Brasil desde o período colonial, uma vez que cada província era responsável pela gestão de sua arrecadação e de seus gastos. As prerrogativas dos três níveis de governo – o geral (hoje, federal), o provincial (hoje, estadual) e o municipal – foram definidas em 1839 com a Lei nº 16, conhecida como Ato Adicional, e a proporção em que cada um arrecadava se manteve razoavelmente constante ao longo da história: o governo geral com cerca de dois terços dos recursos, as províncias com um quarto, os municípios com aproximadamente 6%. “Nos dados mais recentes que analisei, de 2020, essa distribuição segue praticamente a mesma”, observa Carrara.

No Império, as províncias tinham o direito de criar tributos, contanto que não se sobrepusessem a impostos da administração central. O problema é que restavam poucas opções: não era possível tributar as terras, nem os escravizados, nem a entrada de bens. O consumo era parco, o imposto de renda ainda não havia sido criado e raras eram as províncias que poderiam se dar ao luxo de taxar exportações: somente aquelas que dominassem uma mercadoria quase monopolista no mercado global, como foi o café e, por um breve período, a borracha amazônica.

A transição de regime não trouxe mudanças significativas nesse campo. “A República atribuiu maiores poderes aos estados, mas isso não adianta muito se eles não têm condições de exercer esses poderes”, resume Costa, da Unifesp. “Para muitas unidades da federação, o federalismo foi um engodo. A descentralização era como uma palavra mágica, mas o que ocorreu, na prática, foi que os estados pobres continuaram pobres e os ricos ficaram muito mais ricos.”

Artigo científico

PEREIRA, T. Z. Taxation and the stagnation of cotton exports in Brazil, 1800-60. Economic History Review. v. 74, n. 2, p. 522-45. 2021.

Livros

Carrara, A. A. As finanças do Estado brasileiro. 1808-1898. Belo Horizonte: Fino Traço, 2022.

Costa, W. P. Cidadãos & contribuintes. Estudos de história fiscal. São Paulo: Alameda, 2000.

Este texto foi originalmente publicado por Pesquisa FAPESP de acordo com a licença Creative Commons CC-BY-NC-ND. Leia o original aqui.

Sem medo de lutar: as mulheres no processo de Independência do Brasil

Wikimedia Commons

Em 13 de maio de 1822 um grupo de 186 mulheres enviou a Maria Leopoldina (1797-1826) a Carta das senhoras baianas a Sua Alteza Real dona Leopoldina, felicitando-a pela parte por ela tomada nas patrióticas resoluções do seu esposo o príncipe regente dom Pedro. O documento reconhecia a contribuição da então princesa e futura imperatriz à permanência do marido no Brasil, fator importante no entender das signatárias para que a Independência em relação a Portugal se concretizasse. “Muito mais do que uma carta, trata-se de um manifesto político”, observa a historiadora Maria de Lourdes Viana Lyra, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e autora de livros como A utopia do poderoso império. Portugal e Brasil: Bastidores da política, 1798-1822 (editora Sette Letras, 1994). “No Brasil da época, à mulher era delegado um papel subalterno, restrito ao ambiente privado e vinculado à família. A presença feminina era invisibilizada, mas as mulheres nunca deixaram de se mobilizar politicamente em relação à Independência, onde atuaram de diversas formas”, informa.

Em um artigo sobre o tema, Lyra chama a atenção para o fato de que, além de ações isoladas, encabeçadas por figuras notórias como a própria Leopoldina, somam-se outras “bem mais expressivas” e ainda pouco conhecidas do público em geral. No caso, mobilizações coletivas de mulheres que atuaram na cena pública no período da Independência. A historiadora Andréa Slemian, da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), concorda e agrega novas questões. “Ao longo desse processo, muitas mulheres se expressaram por meio de cartas, manifestos, entre outros textos. A nascente imprensa no Brasil teve papel importante nesse sentido, não apenas ao divulgar as ideias dessas mulheres a respeito da Independência na seção de cartas dos jornais, por exemplo, mas também servindo de porta-voz e suporte para questões relacionadas ao gênero feminino e aos seus direitos”, observa Slemian, que há 20 anos estuda a história da América portuguesa e do Brasil entre os séculos XVIII e XIX.

BnFIlustração de 1789 da Marcha das Mulheres a Versalhes: mulheres participaram ativamente da Revolução Francesa (1789-1799), movimentação que causou reflexos no BrasilBnF

A mobilização feminina não era novidade no Brasil, de acordo com Lyra. “Há registros de movimentos coletivos de mulheres em Pernambuco nos séculos XVII e XVIII, por exemplo. Durante a invasão holandesa, uma proprietária de terras foi detida e um grupo de mulheres pediu a interferência do governador João Maurício de Nassau [1604-1679] para que a presa fosse libertada”, relata. No período da Independência, contudo, essa atitude ganhou força graças aos ventos revolucionários que sopravam naquele momento. “As mulheres participaram ativamente da Revolução Francesa [1789-1799], que gerou a Declaração dos direitos da mulher e da cidadã [1791]. Essa movimentação impactou em diferentes graus a sociedade da época em várias partes do mundo”, diz Lyra.

Propriedades e negócios

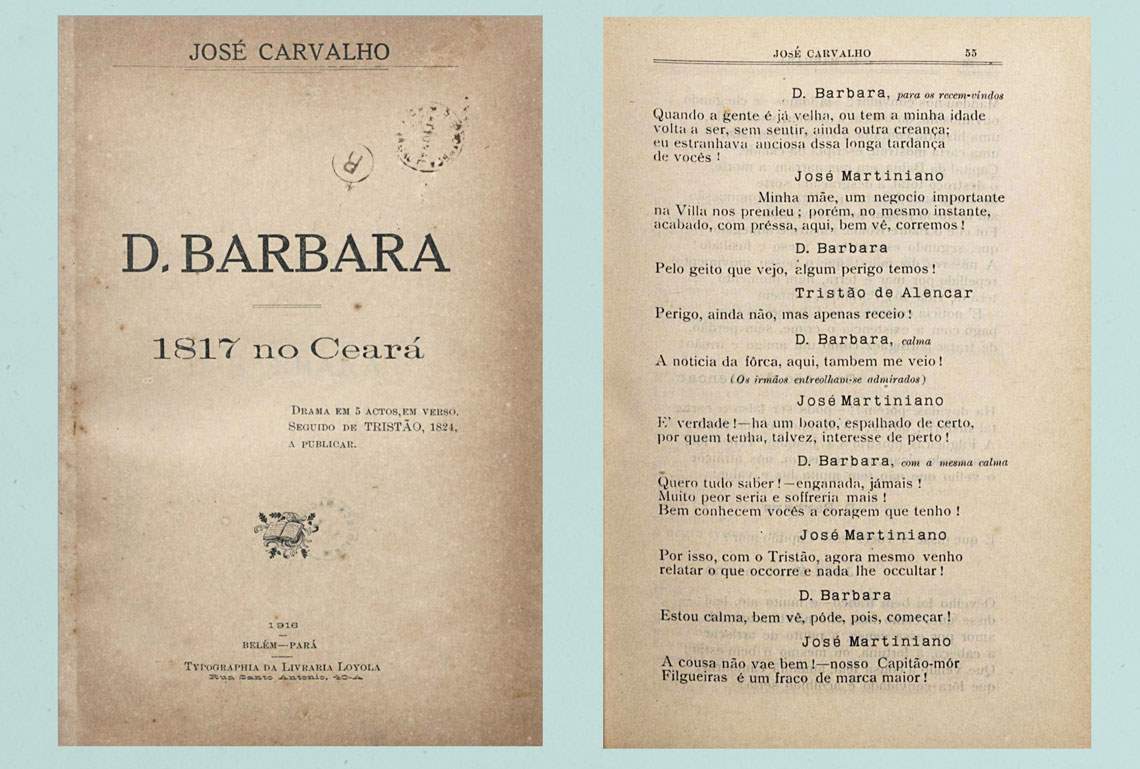

A participação feminina no processo de Independência do Brasil não se restringiu à palavra escrita. “Havia mulheres que cuidavam de propriedades e negócios, acompanhavam o que acontecia na cena pública”, lembra Slemian. É o caso da senhora de engenho Barbara Pereira de Alencar (1760-1832), que integrou a Revolução Republicana de 1817 no Ceará. “A província de Pernambuco era obrigada a contribuir com vultosas quantias mensais para manter a Corte portuguesa radicada no Rio de Janeiro desde 1808. Além disso, a presença real inflacionou os preços na Colônia. Isso tudo gerou descontentamento da elite às camadas populares, funcionando como gatilho para a revolução”, conta o historiador Flavio José Gomes Cabral, da Universidade Católica de Pernambuco (Unicap), que prepara um livro sobre o episódio. “O levante iniciou-se em Pernambuco e se estendeu para o Ceará, o Rio Grande do Norte e a Paraíba.”

Wikimedia CommonsRetrato de Barbara de Alencar (1760-1832), feito por Oscar Araripe em 2017: senhora de engenho integrou a Revolução Republicana de 1817, no CearáWikimedia Commons

Nascida em Pernambuco, Alencar mudou-se após o casamento para o Ceará, onde, viúva, passou a comandar o engenho Pau Seco, na região do Crato. “Pelo lado materno, ela tinha ascendência indígena e, pelo paterno, portuguesa”, relata Cabral. Dois de seus filhos frequentaram o Seminário Episcopal de Nossa Senhora da Graça de Olinda, ligado à diocese de Pernambuco e aguerrido núcleo revolucionário da província. Um deles era José Martiniano Pereira de Alencar (1794-1860), que no futuro viria a ser o pai do romancista José de Alencar (1829-1877). “José Martiniano contou com o apoio da mãe para disseminar no Crato ideias a favor da revolução, sobretudo na organização de reuniões que atraíam parentes e amigos da família”, prossegue o pesquisador.

Com o desmonte da revolução, Barbara de Alencar foi presa em 13 de junho de 1817 e conduzida à cidade de Fortaleza. “Antes foi exposta à execração pública nas ruas do Crato”, conta Cabral. Recuperou a liberdade cerca de três anos depois, em novembro de 1820, após passar por cadeias de Recife e Salvador. “A história de Barbara de Alencar é ainda pouco conhecida”, observa Lyra. Um dos motivos, segundo a especialista, é que ao longo dos séculos XIX e XX a historiografia brasileira tratou da Independência do Brasil com foco no 7 de setembro de 1822 e nas articulações engendradas por homens em Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo.

De acordo com Slemian, esse quadro vem mudando nas últimas duas décadas com a emergência de estudos pautados pela diversidade nas universidades brasileiras. “Mas ainda há muito a ser pesquisado”, constata. Uma das grandes dificuldades para que novas pesquisas avancem envolve as fontes oficiais do período, segundo Sérgio Armando Diniz Guerra Filho, da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB). “Esses documentos foram escritos por homens brancos da elite e, em geral, excluem a participação de outros segmentos da sociedade, como pobres, mulheres, negros e indígenas”, diz o historiador que em seu mestrado investigou a participação popular na guerra de Independência na Bahia (1822-1823).

Biblioteca NacionalDrama escrito em 1817 sobre a vida de Bárbara de AlencarBiblioteca Nacional

Entretanto, pistas da presença feminina podem ser observadas em manifestações populares, defende o estudioso. “Desde o século XIX os cortejos cívicos da independência na Bahia, comemorada em 2 de julho, homenageiam a figura do caboclo. Esses símbolos da participação popular na guerra contra os portugueses não raro são do sexo feminino, como acontece no município de Santo Amaro da Purificação”, relata Guerra Filho. Outro indício está no cortejo conhecido como Careta do Mingau, que sai em julho pelas ruas de Saubara, também no Recôncavo Baiano. “As mulheres se cobrem com lençol para lembrar as conterrâneas que se fantasiavam de assombração no passado para levar alimento de madrugada aos combatentes entrincheirados. Cuidar da alimentação e das fardas, além dos doentes nas enfermarias, é outra dimensão da participação feminina no processo de Independência”, diz o pesquisador.

Coleção Anne S. K. Brown, Brown University, ProvidenceRetrato de Maria Quitéria de Jesus (1792-1853), que se disfarçou de homem para lutar contra os portugueses na BahiaColeção Anne S. K. Brown, Brown University, Providence

Contra a ditadura militar

Nem todas as mulheres ficavam na retaguarda, a exemplo de Maria Quitéria de Jesus (c.1792-1853), que se disfarçou de homem e adotou a alcunha de soldado Medeiros para lutar contra os portugueses na Bahia. “Ela era reconhecida entre a tropa pela boa pontaria e sua real identidade só foi revelada quando o pai foi buscá-la em Cachoeira, então capital interina da Bahia. Quitéria recusou-se a voltar para casa e continuou lutando”, diz Guerra Filho. Em 1823 a combatente recebeu de Pedro I o grau de cavaleiro da Ordem Imperial do Cruzeiro, no Rio de Janeiro.

A imagem de Maria Quitéria como heroína da guerra da Independência começou a ser construída logo no início do século XIX, constata o historiador da arte Nathan Gomes na dissertação de mestrado “Teatro da memória, teatro da guerra: Maria Quitéria de Jesus na formação do imaginário nacional (1823-1979)”. Defendida em abril, no Instituto de Estudos Brasileiros (IEB) da Universidade de São Paulo (USP), a pesquisa teve apoio da FAPESP. Segundo Gomes, a história da baiana ganhou destaque ao ser narrada no livro Journal of a voyage to Brazil and residence there during parts of the years 1821, 1822 and 1823. Trata-se do relato de viagem da artista e escritora inglesa Maria Graham (1785-1842), que, entre outras atividades, trabalhou como preceptora dos filhos de Pedro I e Leopoldina no Rio de Janeiro.

Lançada em 1824 pela editora britânica Longmann & Co., a publicação também trazia um retrato da baiana, cuja autoria a pesquisa atribui aos ingleses Augustus Earle (1793-1838) e Denis Dighton (1792-1827), além do gravador Edward Finden (1791-1857). “Quitéria está de corpo inteiro, com um saiote sobre a farda. Essa foi a imagem dela que ficou”, aponta Gomes. Entre 1840 e 1930 uma série de ações desenvolvidas sobretudo pelo Instituto Histórico Geográfico Brasileiro (IHGB), Instituto Geográfico e Histórico da Bahia (IGHB) e Museu Paulista (MP) contribuiu para espraiar a fama da combatente baiana na memória coletiva. “O auge da consagração nesse período ocorreu no centenário da Independência, em 1922”, afirma o pesquisador. Na época o Museu Paulista, que hoje pertence à USP, passou a exibir em seu salão nobre um retrato de Maria Quitéria pintado em 1920 pelo italiano Domenico Failutti (1872-1923) junto de telas como Independência ou Morte! (1888) de Pedro Américo (1843-1905).

IpacNo cortejo Careta do Mingau, mulheres se cobrem para lembrar as conterrâneas que se fantasiavam de assombração para levar alimentos a combatentesIpac